形あるものはいつか壊れる

『形あるものはいつか壊れる』と言われます。

『諸行無常』という言葉もありますが、これは仏教用語で、この世に存在するものはすべて、形も本質も常に流動して変化するものであり、一瞬といえども存在は同一性を保持することができないことを言います。つまり、永久不変のものはこの世には無い訳でして、永遠に続くのかと思われた平家の栄華もあっという間に没落していくのであります。

我々人間も生まれて、老いて、最後には死に至ります。茶碗も落とせば簡単に壊れ、元には戻りません。ですから、『諸行無常』を憂いながら、世の中を適正に渡り幸せを得て、身体を適正に鍛え長生きをし、物を適正に使い長持ちさせるのです。敢えて「適正に」と修飾しましたが、がむしゃらに守って長持ちするかというとそうでもないところがあるからです。物なんかは、大事に使わず箪笥の奥にしまっておけば、絶対良いということでもないみたいで、外に出して、使って、湿気を与え、振動を与え、状態を確認し、壊れそうなら早めに補強をしてやることも大事です。建物だってそうでしょう、人が住んで使われて初めて長持ちするものです。身体だってそうです、使い過ぎるとすり減るからと言って歩かなかったら、膝の軟骨は固くなってくるでしょうし、元気になるためにと思い、過度に使うと、今度は早く故障します。

1月28日、埼玉県八潮市で発生した下水道管の老朽化による道路陥没事故では、運悪く穴に落ちたトラックの運転手さんが、一週間も経つというのにまだ救助されていません。キャビン部分は下水道管の中で見つかったようですが、道路下の様々なインフラが折り重なって存在し、それらが部分的に陥没した穴に落ちているため、これらの除去からはじめなければならないようで、救助は難航しています。早く助け出してあげたいものです。

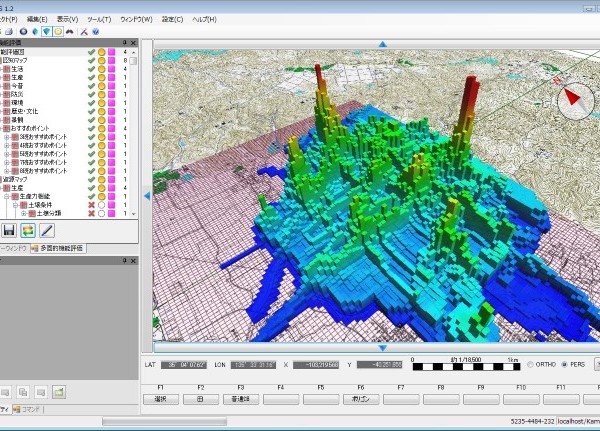

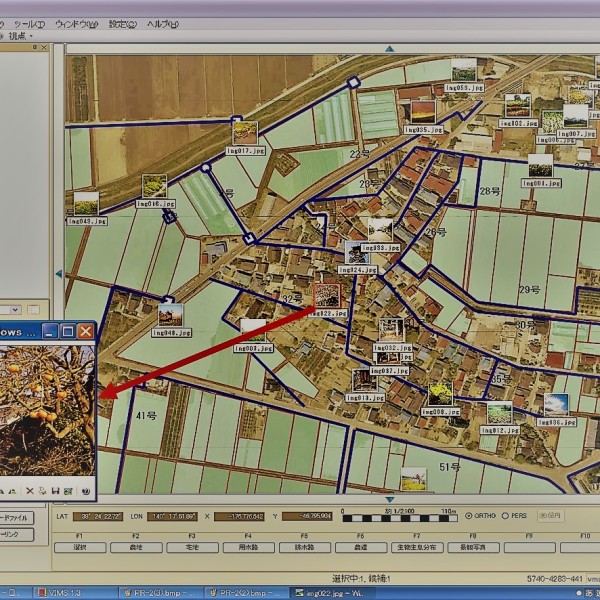

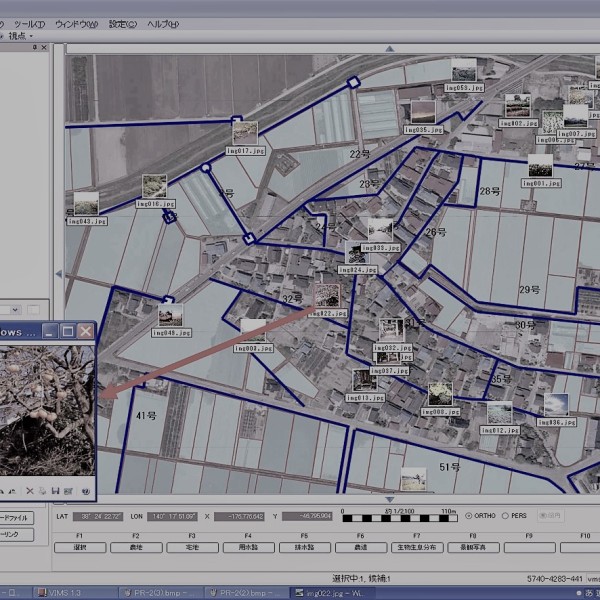

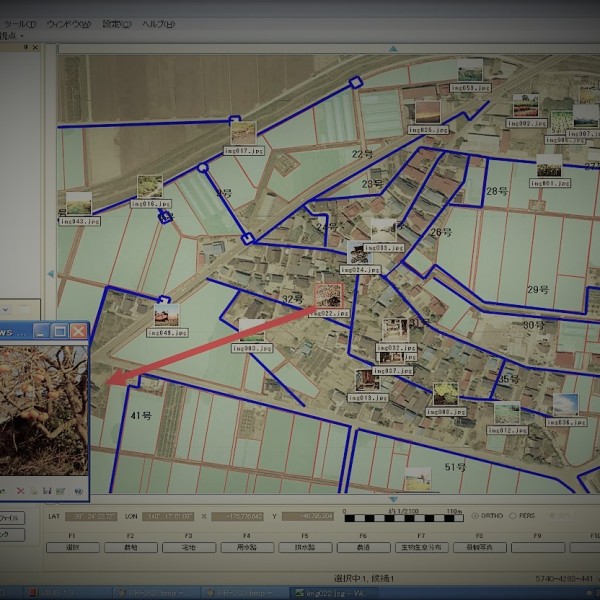

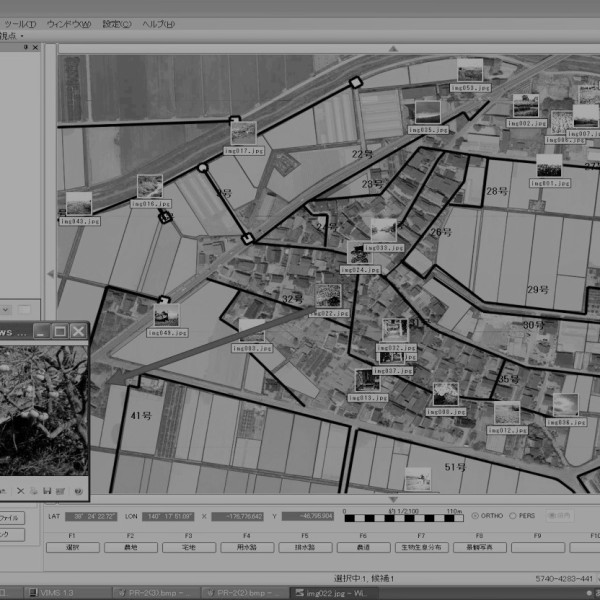

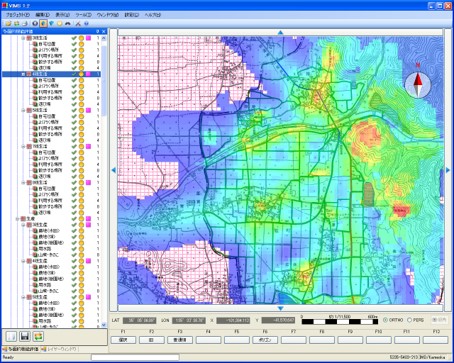

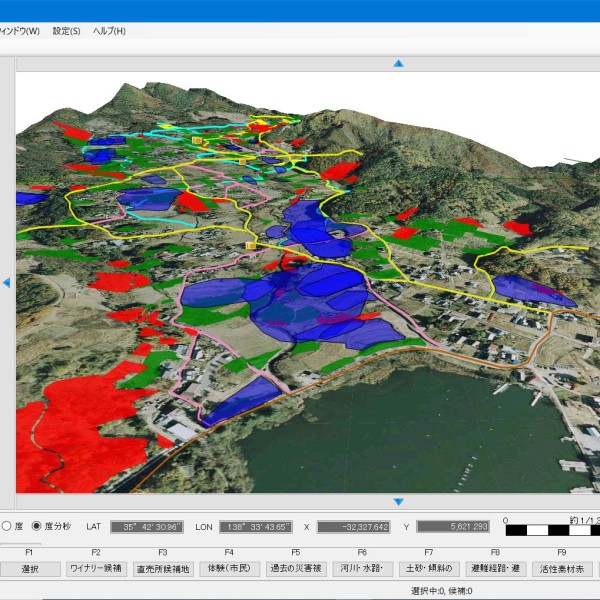

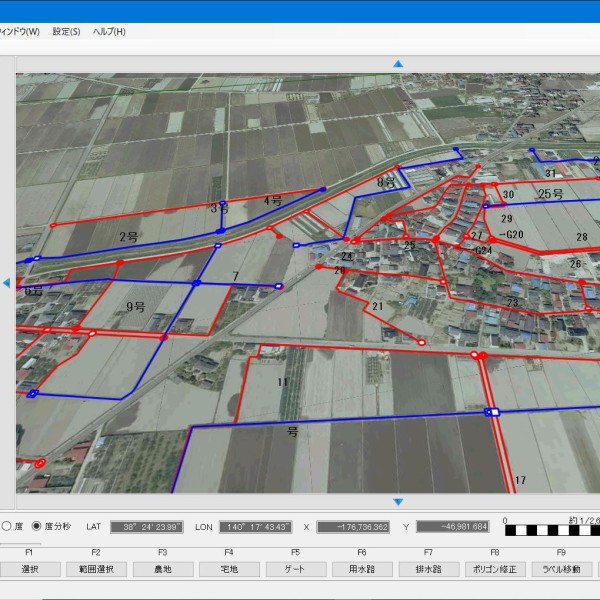

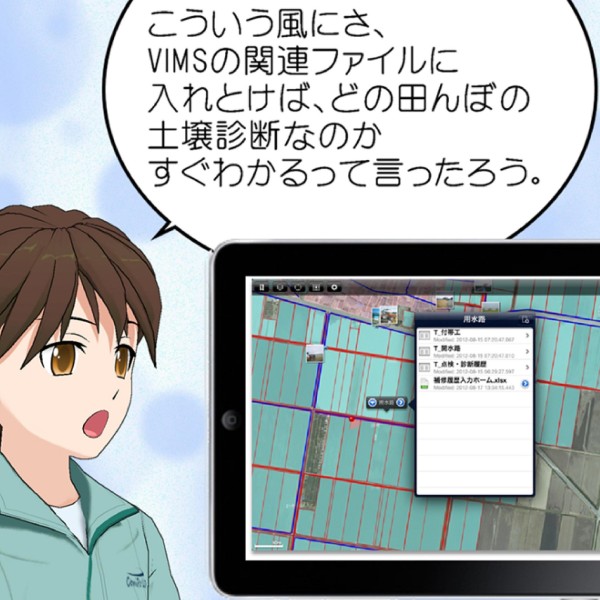

私は農村づくりや景観の研究者でありましたが、地理情報システム(GIS)活用による地域資源管理についてはかなり早くから取り組んできました。私の場合、GIS活用の入口は景観、生物、文化資源の所在情報の管理と利用でしたが、平成7年頃には、すでにインフラの老朽化問題にGISは使えると踏んで、これらの情報も早く集積すべきだと思い、研究でも、行政に対しても、地域資源管理システムの確立を強く主張してきました。

私が何かを言ったからどうなるってもんではありませんが、それでも、農業用用排水施設の機能の維持増進として、法に触れられたのは平成11年に制定された『食料・農業・農村基本法』からであって、国営施設の機能診断が開始されたのは平成15年。農業水利施設等の適切な更新・保全管理としてストックマネジメントの取り組みを進めることが具体的に示されたのは、なんと平成17年に策定された『食料・農業・農村基本計画』からとなります。その後、平成19年になってようやく『基幹水利施設の機能保全の手引き等の策定』や『農業水利ストック情報データベース』の取り組みが始まり、『ストックマネジメント技術高度化事業』などに続いていることを鑑みるに、行政 の動きはかなり遅かったのではないかと今でも思っています。

もちろん、これらの動きより以前にストックマネジメントへの対応事業が全くなかったかと言うとそんなことはありませんし、私が農林水産省に入省した昭和56年当時、すでにイケイケ開発志向の薄らぎの反動として、施設保全の姿勢も徐々にクローズアップし始めたようには思います。しかし、インフラ行政と言うのは、新しく作ることについては積極的に予算を取りに行く割には、修繕に関するものはかなり消極的ではなかったかと思います。財務(当時は大蔵か)の頭が固かったということもあるかもしれない。

その頃のことですが、行政の偉いさんにストックマネジメントへの対応の遅れについて問うと、「修繕するのは新しいものを作るより手間がかかるんだよね。だから、壊れてからまた新しく作った方が安上がりで良いんだよ」なんて言っていました。大切に使うということの意識がかなり低いなぁと思ったのですが、その気持ちも理解できました。我々も、例えば家やマンションを買っても、買う時には大金を支払うのに、リフォームの金は保留していませんし、管理・修繕費を毎月取られると、無駄なものに金を出しているように思ってしまいます。現場の土木・建築技術者の意識も同じなのでしょう。「お父さんがあの橋を作ったんだよ」と言うと子供に自慢できるし、新しい技術を取り入れたとなると自分の技術力を誇れますが、「お父さんがあの橋を修繕したんだよ」と言っても、なんか子供に馬鹿にされるみたいに感じるのかもしれません。この意識が良くないのでしょうねぇ。子供に威張って、「お父さんがあの橋を修繕したので、あと100年は使えるよ」と言うようにならないといけないし、そこに金を付けるべきなんです。物というものは完成したその日から諸行無常の響きを醸すのですから。

今回は下水道でしたが、現在、耐用年数50年を経過した管渠の延長は約3万kmで、毎年急速に増えていて、20年後は約20万kmと言われています。農業水路も令和2年度段階で耐用年数を超過したものは2.2万kmもあって、下水道のように街中を走っているものは少ないので、市民生活には大きく影響を及ぼさないとは言え、農業生産に支障をきたすことは間違いなく、それは米や野菜の値段に跳ね返るのです。政府はもっともっとストックマネジメントに、技術開発を含めてお金をつぎ込むべきだと私は思います。

さて、救助が難航している一つの理由に汚水の吹き出しがあって、県は生活利用制限の協力を住民に呼びかけながら進めています。難しいのでしょう、よく分かります、一所懸命にやって頂いているので、後は行政にお任せするしかないのではありますが、マネジメントの観点から言うなら、本当は多層管路埋設場所の障害時シミュレーションが先になされていても良かったのではないかと思います。つまり、地下構造の事前情報による事故時の仮想処理対策がパッパッとできていたら良かったと思います。そのためにも情報管理が大切になってきます。まだ、事故が起こってから、各課各部署から担当の施工地図を持ち寄っているなんてやっているんだったら、言語道断、早く情報整備をせよと、再度強く主張したいのです。

※こんなアイデアはもう誰かが考えているのかもしれませんが、道路下の土砂が急に全部なくなるなんてことは無く、ある程度の時間はかかっているはずです。道路施工時に道路表面に応力センサーを付けておいて、車が通るたびにデータを集積し、以前の値との変化が大きくなれば、点検を促すなんてのはどうだろうか。はい、すみません。金かかりますよね。素人アイデアでした。温泉にでも入って自分の身体の老朽化対策をします。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。