農村景観の修景

古い知り合いから電話があり、突然、「農村の景観シミュレーションの事例持ってないっ!、あったら少し使わせてもらっていい」と言われました。勿論、見せられないものではないし、たくさん作った事例があるので、直ぐに、「了解、送るよ」と言いましたが、ハードディスクの中を探せど探せど、これがなかなか見つからない。

もう、仕事を止めて7年ですし、よくよく思い返してみるに、農村景観研究は平成22年の民主党政権下の事業仕分けの時に、研究中止となり、その時、かなり整理して廃棄したため、あれからかれこれ15年にもなり、あまりいい事例が残っていないのは当然です。

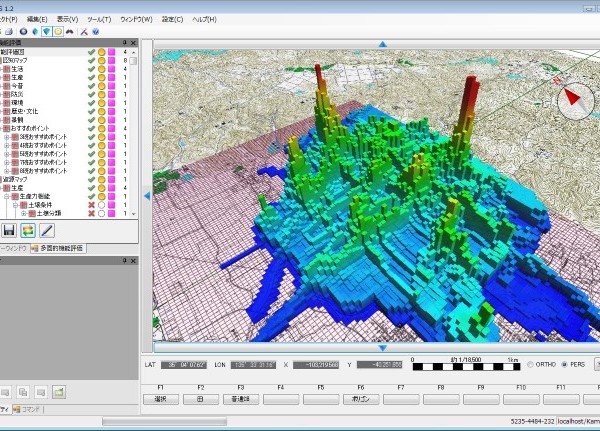

まさか、今になってそんなデータが求められるとは思っていない。そもそも、当時のシミュレーション技術よりも今の方が相当進んでいるはずだから、「私が作った程度のものはいくらでも最新版があるんじゃないのか」と思うし、「ほら、今ならAIでちゃちゃっと作っちゃえばいいじゃん」なんて考えてしまうが、聞くところによると、農村に限定すると、なかなか修景のポイントを整理した文献が無いようなのです。

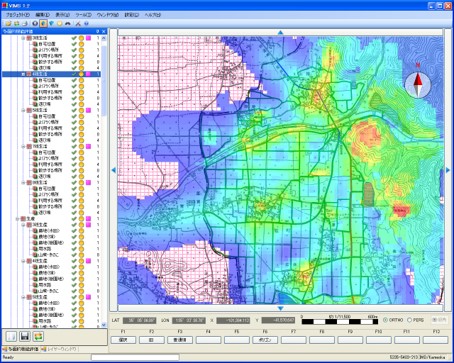

私は現役時代、農村景観シミュレーションについての論文を出したり、他の研究者とともに技術書を作成したりしてきましたし、農林水産省の景観施策にも関わり、事業からの依頼に応え、率先して修景画像を作成してきましたが、徐々に修景のあり方そのものに疑問を持つようになりました。実はそれが『農村づくり』のはじまりに繋がっています。

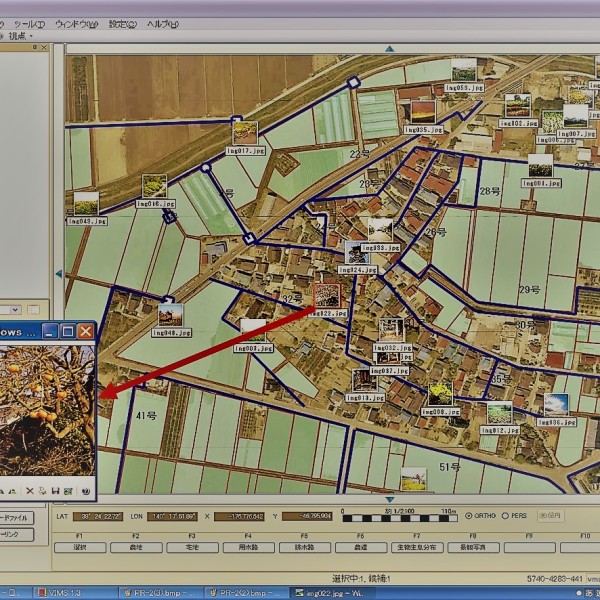

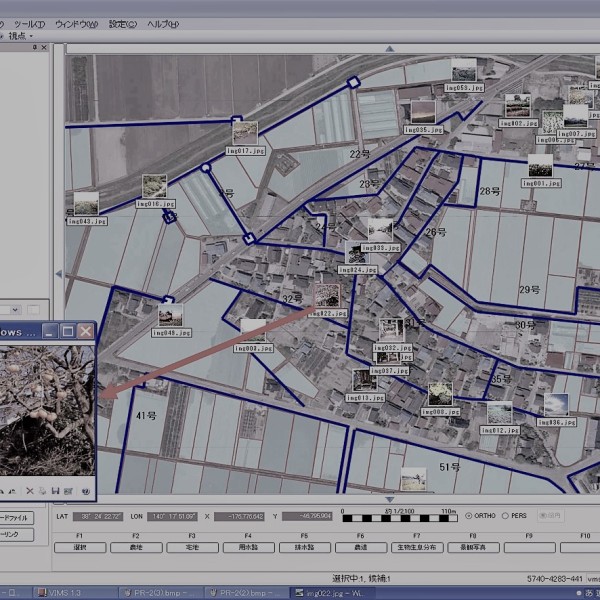

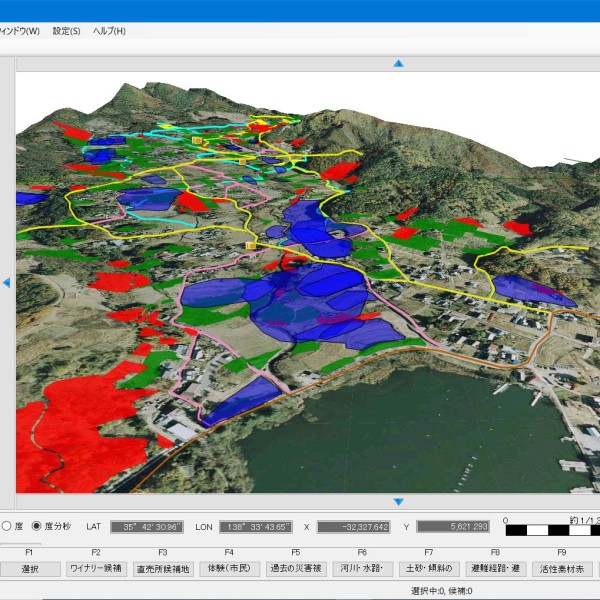

農村景観の修景作業は、最初、生活環境改善の視点が強かったですね。農村は都会景観のように洗練されていないというところから始まっていたように思います。農地の周りには壊れたビニールハウスの廃材などが積み上げられ、集落のゴミステーションもゴミ袋が散乱し、家の生垣なんかも、綺麗に整備されているところもあるものの、寧ろ、青いトタンの塀や鉄線で囲われているだけのところもあったりする。農村景観は美しいという思い込みは間違っていて、実際に都会から行って見ると、背景となる自然が美しい分、生活周りが荒れている。「こんなことでは、これからの都市農村交流の推進において、よろしくない、なんとかせねば」と言うことです。また、もう一つの修景の視点としては、農業の近代化に伴い、水路のコンクリート化が進み、まっすぐに張り巡らされる。棚田が圃場整備によって、四角く成形され、法面が高くコンクリートの擁壁に変わってしまうことに対して、これはやり過ぎだろう。生態系にも良くない。魚が住みやすい水路に戻すべきだ。コンクリート水路となっている現景観を再度、昔の土水路に戻したり、コンクリート形状を継承するものの、まっすぐにするのはやめて、ところどころによどみを作ったりする修景をやって、地元の納得を得ていたというものです。

私は、様々な事業所からの委託があれば、その要望に応えて、次から次へと修景作業をしていきましたが、農村景観の美しさとはそういうことではないのではないかと考えるようになってきました。確かに、修景することによって、100人中90人までが「良くなった」、「美しくなった」と評価し、我が農村もこんな風景にしていこう、施設整備などの事業もこの方向で整備しようとする訳ですが、農村景観は多数決の問題ではなく、どうすることがこの地区にとって最善なのかを考えるところ、集落住民の地域環境の共有認知とデザイン合意に意味があるのだろうと思い至ったのです。多数が選択する景観を作ることではなく、残りの10人が評価しなかった理由は何なのか、この問題を100人が認識することによって、地域の生き方が変わってくるということ、このことが大切だと思いました。で、景観修景の作業から離れ、景観学習のワークショップ作業に力点を置くことになり、その学習プロセスの開発をする農村整備計画に辿り着きました。農村づくりにおいてこれらの手法がどういうものかについては、本ホームページのあらゆるところに情報が載せてありますし、『言わせてもらえば』でもこれまでに何度か述べさせていただいております。興味ある方は、読み返していただきたい。

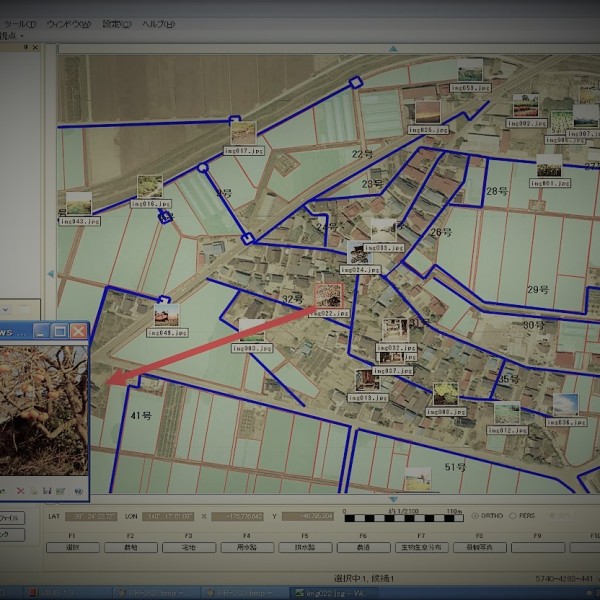

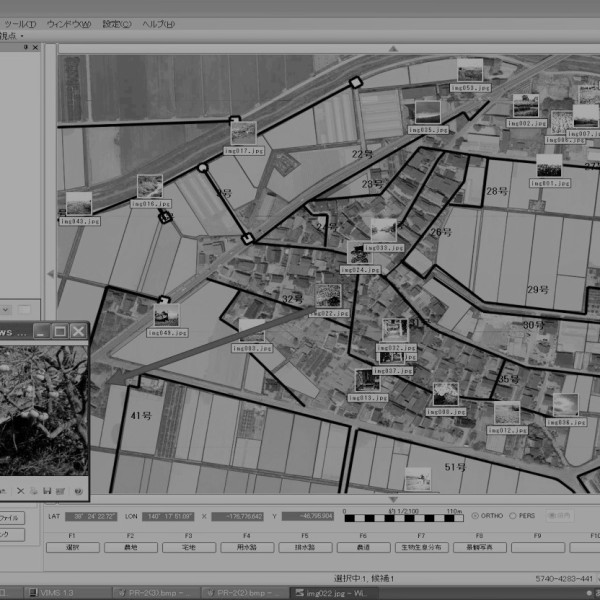

今回、知り合いに頼まれていくつかの修景作業の事例が見つかりました。今見てみると、こんな稚拙な修景を作っていたのかと、少し恥ずかしいものがあります。今となっては、仕分けの時に廃棄しておいて良かったという気持ちです。

※アイストップの修景はやり過ぎの割には、本質である水路本体の整備には応えていない。地域毎に、自分たちが何を水路に求めるのかを考えて行かねばならない。下の写真の左側が元の景観で、農業者としては、草刈りの問題は残っているが、ひとまず右側のコンクリート水路は美しいと感じるようです。だが、非農業者や都市住民の視点も大切である。コンクリートによる水路整備が景観として良い、悪いと言うことではないのです。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。