農村づくりの技法(6)

6.農村づくりプロセスの進め方

(1)関心の段階の進め方

地域住民の地域環境に対する意識を啓発し、環境を感じ取る感性を向上させるためには、住民ひとり一人が身近なところから地域について関心を持つことが大切です。この生産・生活環境点検による小さな「気づき」は「自然知」を育む発端となります。まずは、家の周りの木々に目をやるのです。家の横の側溝を流れる水のにおいを気にするのです。

そして、住民ひとり一人の身近な環境に対する関心が高まってくると、活動を通して、地域づくりについて、自分と同じような意見や違った意見を持つ仲間がたくさんいることがわかってきます。関心が無い人に興味を持ってもらうため、ゲーム的な要素を取り込んだり、子供たちの活動を通して、それを見守る大人に関心をつなげる方法もあります。(図3、4)

(2)参加の段階の進め方

次は、住民どうしでいろいろな立場の人の意見をまとめて、お互いの認識の違いを確認していきます。そこで、住民全員参加の下に、同一目標を達成するため、意見をまとめるための「場」としての組織づくりが必要になってきます。この段階では、子供、女性、高齢者等を含む幅広い地域住民層がそれぞれの立場から、得意分野を担う様々なグループを通して、関心事項について広く意見を出し合うことが求められます。参加においては、自分の身体的機能の特性や地域での役割等の「身体知」も確認できるだろう。環境に関心のある地域住民にも、そうでない住民にも、地域環境や景観に関心を持ってもらうために、環境家計簿や環境認知マップづくり、景観コンクール、シンポジウム、イベント等を通して、幅広く住民参加を呼びかけます。ここで言っている組織づくりとは、特定の委員会や検討会と言うよりは、もっとざっくばらんな準備会のような段階となります。かたぐるしいやり方は禁物です。バージョンを徐々に上げていくことになります。

(3)発見の段階の進め方

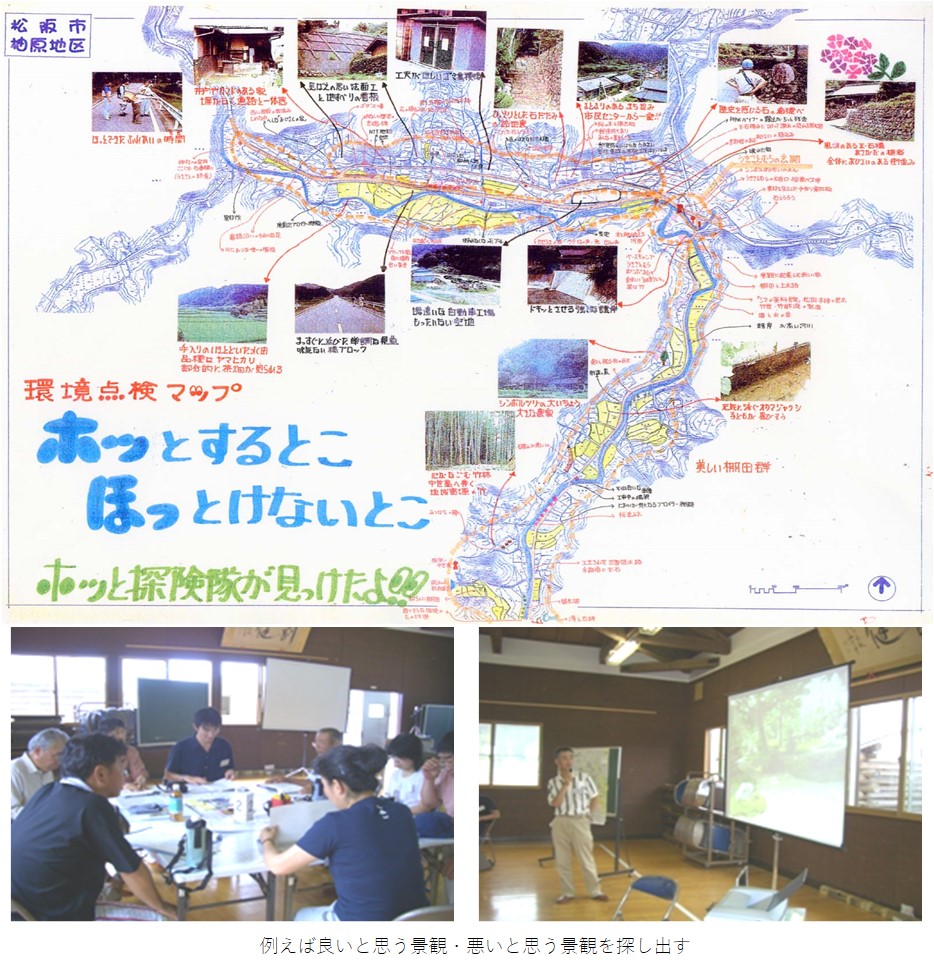

発見の段階では、関心を地域全体の環境に広げてみるとともに、多様な価値観を通して、プラス面を探し出す活動が重要です。地域に現有しながらも忘れ去られており、地域の個性を表わしている地域独自の魅力ある資源を探し出し、それを地域の宝として住民の暮らしの中で守り育てていくことです。この段階の活動では、住民どうしで地域環境に対して、三つの「暮らしの知」による共通認知を持つことが目標となります。

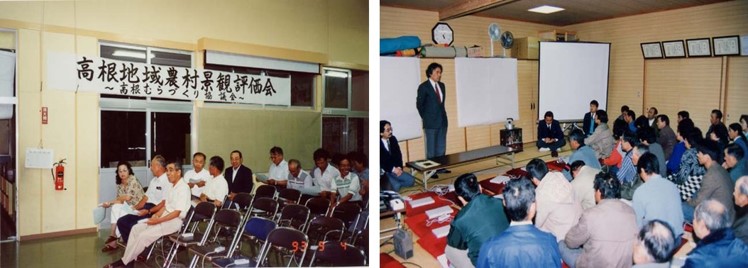

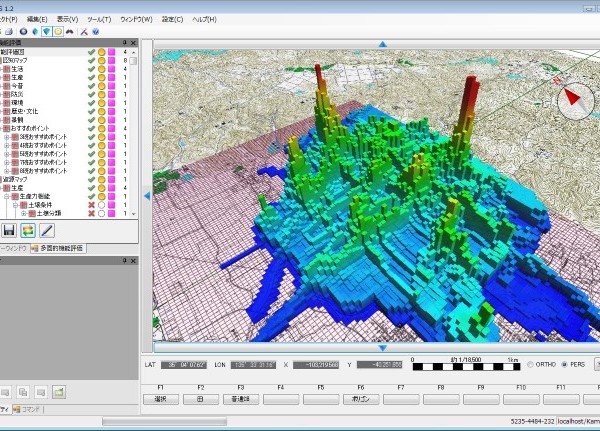

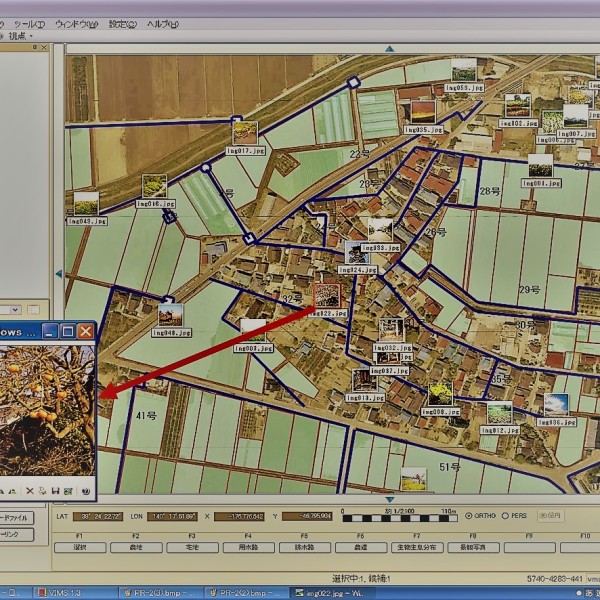

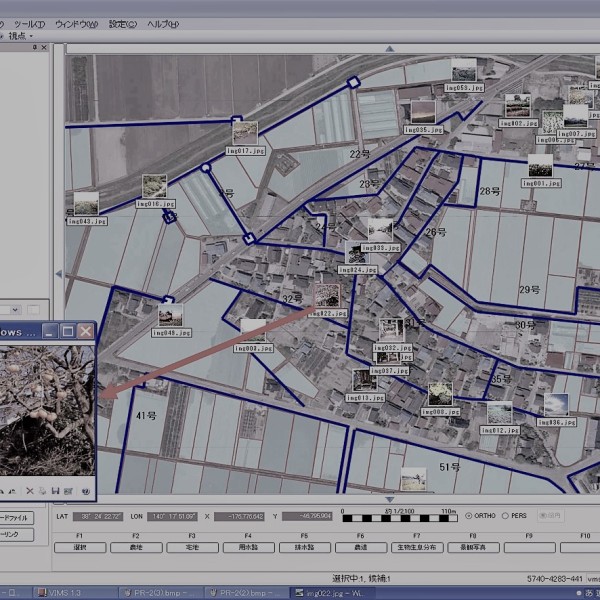

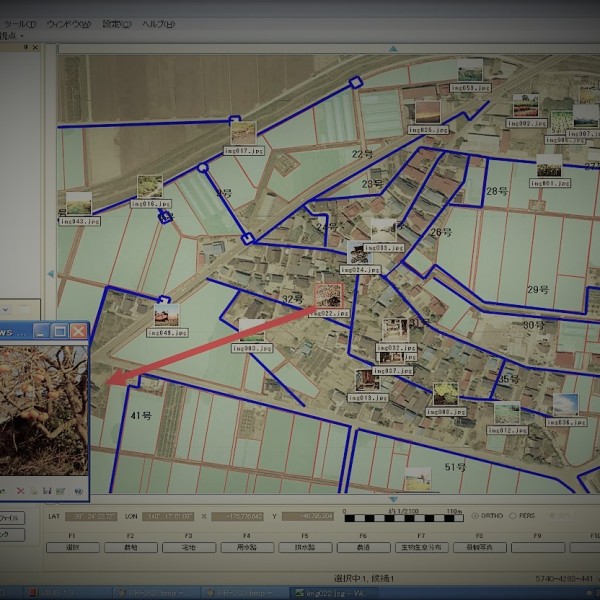

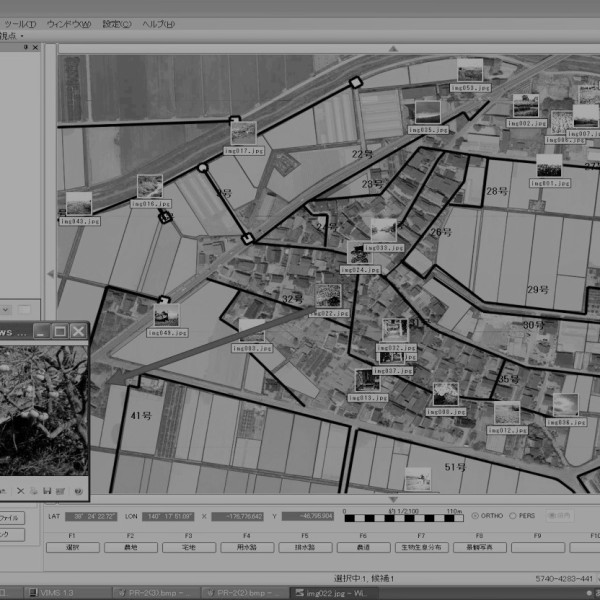

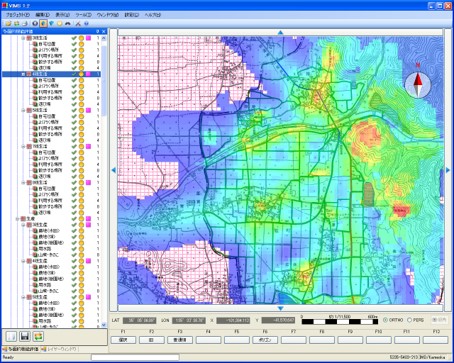

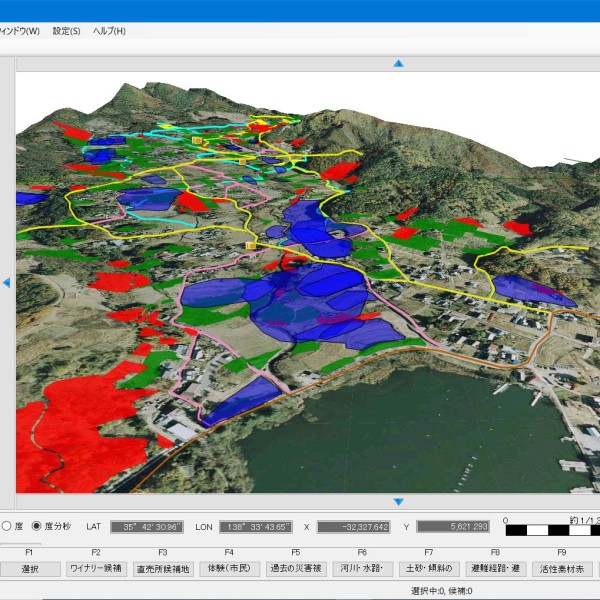

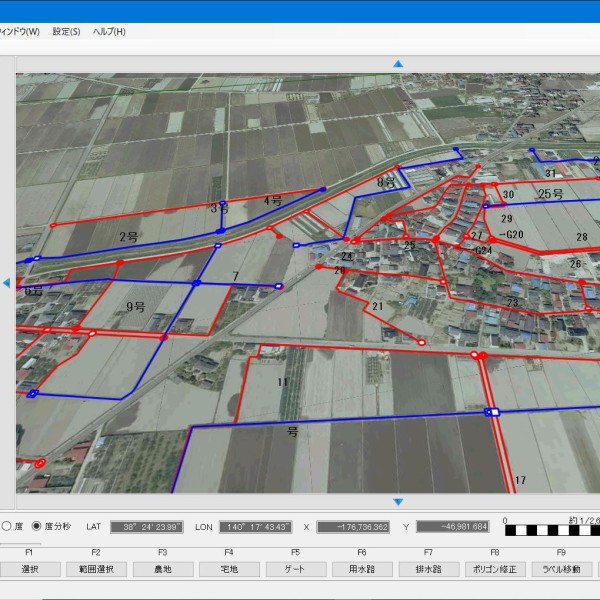

この段階での効果的な取り組みは、地域景観の評価会(図5)を実施したり、住民全員で地域環境の現状を点検し(図6)、魅力ある資源を発見する集落環境点検(図7)や意見整理と評価のためのTN法などの様々なワークショップを実施していくことです。

また、地域住民は、地域の環境に日常的に接していることから、地域にある問題点や魅力になかなか気づかない場合があります。そこで、内発的な気づきだけではなく、都市住民やNPO等の地域外部の意見や評価などの外発的な刺激により、地域住民の活動を促進し、発展させていくことも重要となります。 この段階で「自然知」は格段に鍛えられます。現代社会において、住民自身が地域の自然環境等を改まってみることなどそうそう無いので、本来は日常的な経験で会得していくはずの自然知を非日常的なワークショップと言う体験を通して得ることは、環境の共有認知を生むことに十分に繋がる活動となるはずです。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。