農村づくりの技法(2)

2.プロセスメイキングとは

農村づくりの活動においては、「結果が重要ではなく、そこに至った過程が重要である」とよく言われます。農業振興により、経済的に潤い、地域住民のコミュニティが醸成され、快適な生活空間が確保されることもさることながら、その段階に至るまでの努力の過程が今後の新たな農村づくりに役立つことを示した言葉です。

この話をすると、決まって地域住民の中から反対意見が出ます。「そりゃあ、過程も大事だろうが、やっぱり結果が伴わないと、面白くないから続かないだろう」という意見です。

私も、決して、過程だけが重要だと言っている訳ではありません。最後は結果を伴わなければ意味がありませんが、たとえ失敗をしても、その過程で、努力が見える形になっていれば、次の活動に繋がる。だから過程が重要と言っているのです。

私が前回から用いている「プロセス」と言う言葉も、この過程というのと同じことを示しています。すなわち、プロセスとは、計画推進に当たっての目標に到達するための過程のことと捉えてかまいません。

そして、私が提唱する「プロセス技法」とは、プロセスを円滑に進めるための技術やその段取りのことを言います。プロセス構築と言う表現がふさわしい場合もあります。農村づくりは、その目的や地域の特性毎に異なりますから、プロセス構築には法則がなく、それはあくまでも努力の結果の産物ではないのかとも言われますが、そうではありません。プロセス構築には一定の法則が存在します。

当たり前のことですが、初めて農村づくりに取り組む地域において、何のお膳立てもなく最初から「環境点検マップづくり」を進めたりはしないでしょうし、地域の花いっぱい運動をする場合に、住民にその意図を伝えず、ただがむしゃらに花を植える等と言うことはしないはずです。そこには、基礎項目としての「意識の啓発」、「共通認識」、「組織づくり」から、活性材としてのコンクール、イベントに至るまで各種のツールがあり、それらをつなぎ合わせたプロセスを進めている訳です。しかし、果たして、そのプロセスの順番や程度や繰り返しの方法は適正なのか、また、適期適所に適材となる情報を提供できているでしょうか。

農村づくりを先導する組織の代表や、活動を支援する関係者が、もし、百発百中でプロセスを円滑に推進できるのであれば、それは、プロセス構築の原理を「長年の経験と感」という形で持っているためです。このプロセス構築の原理は、人それぞれが持つノウハウであり、頭の中に蓄積されているもので、技術としてはたいへん引き出しにくいものです。しかし、経験と感は、複雑ではありますが、やはり脳の複合的情報処理によって導き出されたものですから、そこには必ず法則があるはずです。これを整理する必要があるのだろうと言うことです。

次に、農村づくりをプロセスに分けて作る方法(メイキングと言います)についてお話ししますが、プロセスをメイキングすることは、農村づくりのシナリオを書くこととは異なります。ストーリーやそのシナリオを書く作業は、新の計画主体であり、実質上の行動者である住民が実行しなければなりませんが、そのシナリオを適正に前進させるためのプロセスの構築は、行政機関等の農村づくり支援者が積極的に関わっていく必要があります。特に、このプロセス構築とプロセスを進めるための情報提供は、農村づくり支援の重要な役割となります。少し今までの農村づくりの方法と違う点があると思われるので、ここで、シナリオとプロセスの関係を新たに定義しておくことにします。

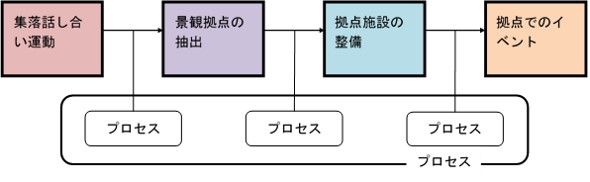

例えば、図1のような景観・環境形成のシナリオがあったとします。シナリオの部分は、具体的に「集落話し合い」にはじまり、「拠点を活用したイベント」に至るまで(この事例は大きな農村づくりの目標の一部と考えて良い)の起承転結の物語を指します。

これに、物語を当てはめますと、「昔、川沿いに桜の木がたくさんあったが、最近は少なくなった」、「堤防の安全確保に弊害があるとして切られたのだ」、「また、あの頃のように花見がしたい」、「みんなで話し合って、どこにどれだけ植樹したら良いか考えよう」の「起」としての集落話し合い運動で始まり、「堤防に桜の木を植えて安全性には問題は無いのか」、「どの範囲に植えようか」、「どこに植えると一番綺麗に見えるのだろうか」の景観拠点の抽出の「承」、「うまくいきそうだから事業費を要求しよう」とか、「行政に設計を頼もう」、「自分たちの力でできるところは自分たちで作ろう」等の拠点施設整備の「転」に発展し、「きれいに花が咲いたから花見祭りをやろう」の「結」で、拠点でのイベントに繋げて行くことになります。そして、起→承、承→転、転→結を繋ぎ、シナリオの段階的なストーリーを展開させていくのがプロセスです。

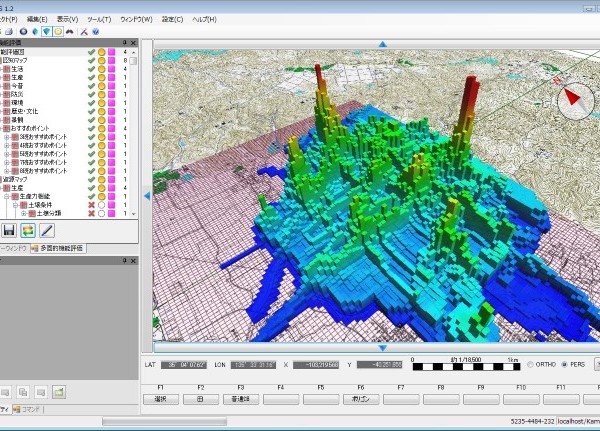

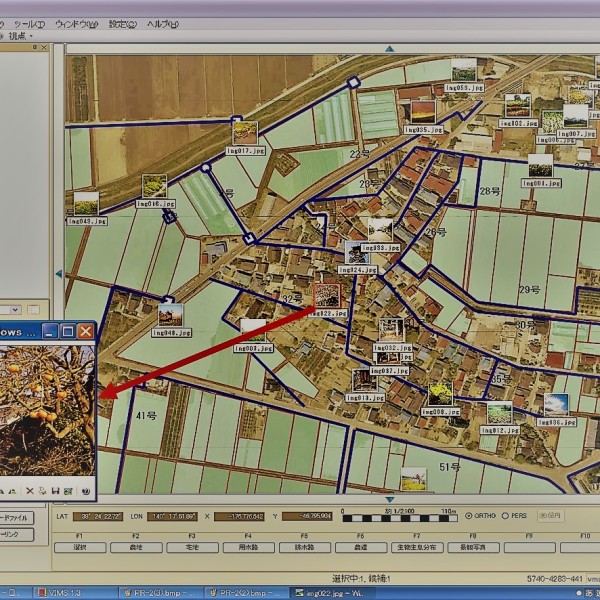

つまり、プロセスの中で如何なる活動を組み入れて「話し合い運動」を「景観拠点の抽出」に繋げるか、「景観拠点の抽出」を「拠点施設の整備」へ繋げるか等を具体的に考案していくのがプロセス技法となります。また、プロセスとプロセスの関係を構築するのもプロセスです。そして、そのプロセスの中では、「人集めの方法」、「案内の方法」と言った基礎的な技法から、「意識啓発」、「意識調査」と言った住民の意向把握、「環境点検マップづくり」、「環境学習」などの個別ツールに至るまで様々な技法が組み合わされます。

もちろん、住民の意向を反映させて、シナリオそのものを行政機関等が書く場合も多々ありますが、シナリオを作成するのが精いっぱいで、プロセスのメイキングを忘れてはいけません。また、行政機関がシナリオを書いてしまうと、住民がシナリオを作成する力を発揮できなくなりますので、活動の継続性はなくなるでしょう。行政機関がシナリオを書く場合は、十分気をつけて進めてもらいたいと思います。

農村づくりにおいては、プロデューサーとかコーディネーターが必要などと言うことがよく言われますが、呼び名はさておき、私が提唱するプロセス技法との関係で言いますと、プロデューサーやコーディネーターは、プロセスもシナリオも含めて、人材の配置、予算面やスケジュールを考慮して総合的に適正な展開を仕組む人のことを言います。もちろん、こう言ったエグゼクティブな人材が存在することは農村づくりに重要ではありますが、これは能力の高い技術者を雇えば良い、優秀なヒットメーカーを連れてくれば良い(どこかのコンサルに頼めばよい)と言っているのと同じで、プロセス技術そのものを普及しようと言う事にはなっていません。

私が提唱したいのは、普通の住民と普通の行政職員や活動支援者による、農村づくりの直轄運営のための技術の普及だと言えます。プロデューサーとまではいかなくても、プロセスをメイキングする力を持った人、『プロセスメーカー』になってもらいたいと考えています。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。