農村づくりの技法(5)

5.農村づくりプロセスの考え方

プロセス技法の最大の特徴は、プロセスそのものをプロセスメーカー個人(例えばプロデューサー)の感性によってメイキングできることです。難しい言い方をしましたが、言わんとすることは簡単で、基本的には自由であるということです。

部分的な技法は専門家や研究者によって作られますし、個人の感性に関係なく、汎用性のあるものがいくらでも作り出せますが、プロセスメイキングは個人の感性によってのみ生まれるもので、すべてオリジナルとなります。自分の農村地域のやり方を自らが生み出していくということです。プロセスがオリジナルであるからこそ、地域毎の対応が可能な訳で、自主性がとても大事になります。もし、プロセスがマニュアル化しているなら、どの農村地域へ行っても、シナリオは違っても同じプロセスが繰り返されるだけで、地域資源の違いや文化・歴史の特性の違いがあっても、当然そこから生まれてくる事象は大して変わらないものとなると考えます。地域づくりの地域性は、「物」、「人」、「こと」だけではなく、このプロセス技法の組み合わせ、プロセスメイキングそのものにも存在します。そういう意味で、これを担う農村地域のリーダーの存在も重要になってきます。

先進的地域を視察してきて、同じようなやり方を自分の地域でもやってみたがうまく行かなかったという話を時々聞きますが、地域住民の意識や地形・環境条件が違うところで、同じ方法は通用しません。何が問題かというと、先進事例地区の活動の中から、活動の展開がうまく行った要因を探らないで、真似だけをしたからうまく行かないのです。プロセスの展開要因を自分の地域に当てはめる必要があります。

それでは、プロセスの展開要因を組み込んだプロセスがそんなに簡単に分析でき、好き勝手に組めるものなのでしょうか。いや、それはなかなか難しいことで、いくつかの経験が重要となってきます。もちろん感性によって生まれるものですから、感性の赴くままにプロセスメイキングすることに何の問題もありませんが、そこには、やはり先人の築いたプロセス技法の基本型が存在するのです。ですから、それを活用していくことが初心者としてはやり易いでしょう。

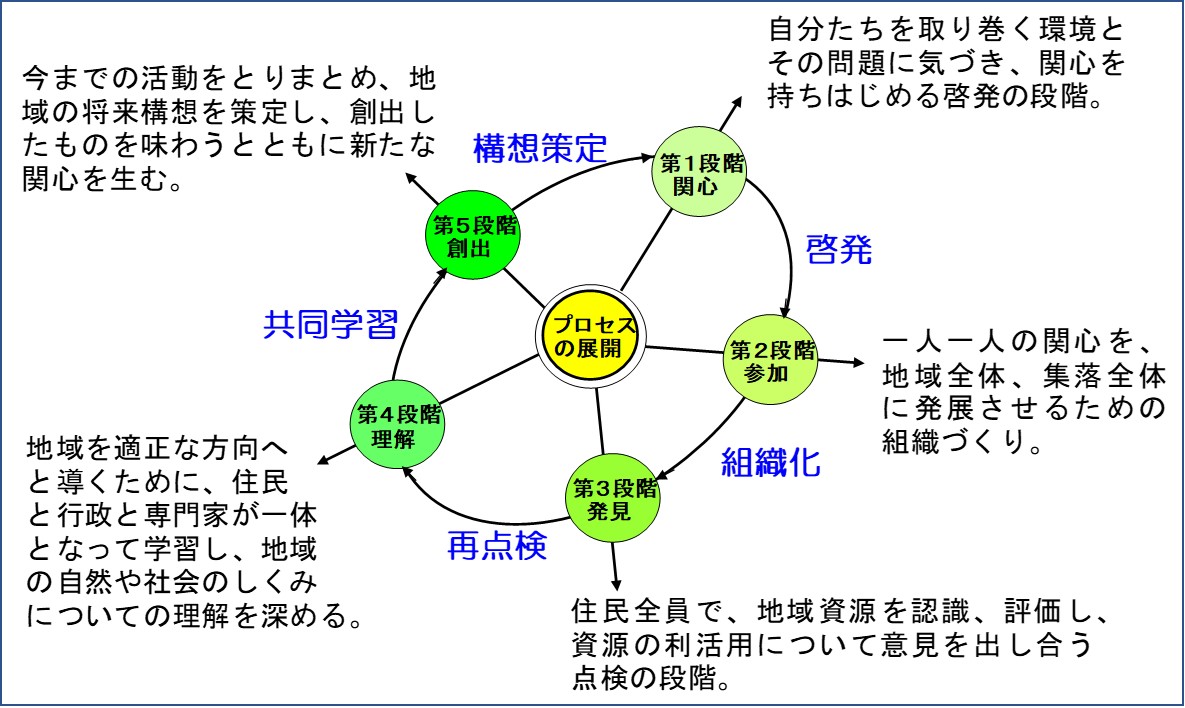

ここでは、私が編み出したプロセスの基本型について触れておきたいと思います。それが図2です。

プロセスは、「関心」、「参加」、「発見」、「理解」、「創出」の5段階から成ります。このプロセスの流れは、環境教育の段階的目標を参考にしています。ベオグラード憲章で掲げられた環境教育の目標は①関心、②知識、③態度、④技能、⑤評価能力、⑥参加の6つからなり、地域づくりを社会環境教育の一つとして位置づけて考えたものです。

それでは次に、この5段階のプロセスの意味と段階ごとの技法について整理します。

今では、この流れが農村づくりの様々な場面で使われているようで、農業高校の教科書『グリーンライフ』にも、この方法が載っていますが、あくまでも、一つのプロセスの流れであって、感性高き多くの農村づくりを手掛けるプロデューサーやコーディネーターは、またそれぞれが自分なりの方法を持っているようです。

ただ、少々の違いはあるものの、おおよそこの流れが基本形であると言っても問題はないと思います。

関心-参加-発見-理解-創出のプロセスを展開するためには、それぞれ、関心から参加、参加から発見、発見から理解、理解から創出への橋渡しをする技法が必要となります。そこで私は、プロセスの進行の順に、関心から参加の過程では「意識啓発技法」、参加から発見の過程では「意識評価技法」、発見から理解の過程では「環境学習技法」、理解から創出の過程では、「合意形成技法」と言ったステップを繋ぐ技法を考えました。これらの技法は種々存在し、どのようなやり方が最適であるかは、地域住民の学習の進み具合や、意識変化の状態、さらには、地域の気質を考慮しながら選択するものですが、いままでに実施されている幾つかの地域環境形成の活動を分析すると、基本的には、次のような要件を有している必要があると考えます。

意識啓発技法は、自分たちを取り巻く環境、あるいはそれらに関わる問題に気づいたり、関心を持たせるような活動のための技法であり、啓発する主体の違いにより二つの方法からなります。一つは啓発する主体が地域住民以外である場合で、一般に言われるアピールや啓蒙の部分です。もう一つは、啓発する主体が地域住民である場合で、内発的な意識改革の部分です。両側面からできる限り多くの活動を行うことが必要です。プロセスメーカーの役割は、住民の多くが環境に関心を持つような啓発テクニックを伝達すべきでしょう。

意識評価技法は、地域の自然資源や様々な環境ストックが、日常・非日常別、種々の属性別にどのような評価がなされているのかをお互いに確認する技法のことを言います。この技法では、自分一人ではなく自分たちが地域の環境をどのように感じ、生活しているのか、現環境を今後どのようにして保全、活用していきたいか等の住民意識の把握や意向を把握します。これは住民の環境に対する認識を住民自らが再確認するためのものであり、最も簡単なツールはアンケート調査や集落環境点検などが考えられます。

環境学習技法は、住民が自然や社会のしくみについての理解を深める技法です。理解するために必要なものは知識です。知識取得の幅は広いですが、ここで地域住民に最も必要な知識は、幅の広さ、密度より、具体的に誰でもが理解できる知識、生活実態に直接結びついた知識を学べるようにすることが重要です。しかし、往々にして、自然や社会のしくみは大変難解です。そこで、プロセスメーカーは、わかりやすくその仕組みを伝達する必要があり、ここに技法が存在します。最近では、サイエンスコミュニケーションなどと言う言葉が使われていますが、この方法が生まれた平成2年当時ではそういう洒落た名称はなかったので、環境学習技法と呼んでいました。

合意形成技法は、合意形成により地域の将来構想や事業計画を創出するための技術のことを言います。地域づくりの創出プロセスにおいては、地域住民全員が同じ将来像を持つことはありえません。それまで同じプロセスを互いに歩んできたとしても、判断した結果の創出が一つと言うことはありません。そして地域住民のひとり一人の将来像をすべて具現化することもできません。そこで、合意形成技法を用いて、地域環境をある程度の一つの方向にまとめ決定していく必要があります。ツールだけではうまくいくものでなく、根回しや裏工作など、支援者としてはアナログで最も難しい調整技能が求められます。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。