暮らしの知を地域活性化に繋げる(6)

6.集落単位だから「暮らしの知」は鍛えられる

地域の環境と社会・人をよく観察することができ、お互いが理解し合え、しかも、互いに隠れたりしないで、適度に交流して知り合う。そのためには、心が通い、本質を見極められる距離が大切です。

しかし、今日の情報化社会の進展によって、人間は本能的な距離感覚を失ったのではないでしょうか。特に、コロナ禍において、ある一定の距離感を保つことで飛沫や接触を避けることで、感染するリスクを軽減するフィジカルディスタンス(物理的距離)が推奨されたことで、本来あるべきソーシャルディスタンスまでその様相を変えてしまいました。誰が近くて、誰が遠いのか、周辺の地域資源のどれがより重要なのか、人に対する距離も、環境に対する距離も計れなくなっています。

また、情報量が多くなり、フェイクが横行するにつれ、本物や真実との区別もつかなくなり、見間違うことが起こっていないでしょうか。現代は、多様なメディアによる情報操作によって、物事の本質も見分けにくくなっています。日本は特にリテラシー教育がしっかりしていないものですから、自ら正しい情報を選択することすらできなくなってきています。SNS等による顔の見えないコミュニティによって、情報の信頼性の評価を麻痺させるような詐欺も増え、特に、都市の暮らしでは、情報の選択さえも制御されてきていると言えるでしょう。

確かに、都会の暮らしでは、活動上必要となるだけの特定の情報しか与えらない情報選択の制御があるからこそ、自分の五感で感じ取れない空間でも、なんとか暮らしていけるのです。例えば、この道は安全であると言う情報が人を動かしているため、自分の五感で捉えなくても、安全に歩くことができます。簡単に言うと、歩道を歩いていれば安全で快適だと思い込んでしまいます。しかし、この道が安全であることは自分で得た情報ではありませんので、もし急に、その安全性が脅かされる事態が発生しても、直ぐに安全性を疑うことができず、安全を自ら守ると言う行動に即結びつきません。

その点、農村地域は、都市化してきているとは言え、都会ほどの情報サービスがないため、都会よりは自らの情報を読み取るための五感が多く必要となりますし、ソーシャルディスタンスも適正に保てるように自己制御しなければ暮らしにくくなります。人間関係も環境との共生も、快適で安全な生活するための情報は、自らで十分に知って、制御しておく必要があると言えます。

自治行政は、合併や広域化による社会システムの大規模化に対応して、情報提供と操作の機能を向上させ、人の暮らしを制御することによって、サービスの効率化を図ろうとします。しかし、これを極端に進めると、自分で社会や環境を読み解く力である「暮らしの知」も奪われていくのです。そんな社会になっているのに、住民参加だけを前面に押し出したとしても、本当の参加には至らないのではないかと言うのが私の考え方であります。

このことについては、トイレの水洗化を例に挙げて考えると分かり易いと思います。水洗トイレでは、自分の排泄物は水とともに流れて行ってしまい、どこかで浄化して環境に戻されているのであるが、その環境への負荷を直接体感することはできなくなっています。現に、あなたは自分の地域の浄化施設を見て、河川に放流されている場所を見たことがありますでしょうか。下水道代金を支払い、サービスを受けることで、自分と環境との繋がりは見えなくなったのです。しかも、住民誰もが認知できなくなると、そのことで地域の中で合意を図る事象さえなくなる。極論を言うならば、草刈りも水路掃除も、地域資源の管理に関わることをすべてロボットが受け持つ時代がもし来たなら、一定の管理費等を支払い、サービスを受ければ、あなたと地域環境との接点はなくなり、環境を楽しむための活動が残る程度で、その地域との関係性は極端に低下する事にならないでしょうか。

地域環境を住民どうしで共有認知するための、人と環境の適度な距離感と言うものがあるはずなのです。心理学的な根拠としての人と人、人と環境の距離問題はありますが、その科学的根拠に則らなくても、歴史的に位置づけられた人と人、人と環境の適正距離があると感じます。それが「集落」という単位ではないのでしょうか。

さて、ここで、人と環境の認知距離について考えてみましょう。

人が、環境や社会の状態を知ることのできる距離は、視覚的には、表面の性質であるディティールの見分けがつく距離で、約500mと言われています。また、生活圏として環境を認知しやすい距離も500m程度でしょう。さらに、徒歩行動圏も約500mと言われていますが、日常生活圏は400~800mまでとする論文もあります。半径500mで計算して78.5ha、半径800mで計算して200ha、おおよそ100~200ha程度が、人が環境と社会を日常的に認識する範囲と言えるのではないでしょうか。

個々人が安定した社会的関係を維持でき、各人が誰であり、他の構成員とどのような関係をもっているかが理解される理論的認知限界数のことをダンバー数といい、おおよそ150人と言われています。

一方、農業集落センサスのデータより、集落の規模を読み解くと、農業集落あたりの世帯数は、1960年は平均68戸でした。それに対して2000年は、中間農業地域では平均77戸、山間農業地域では平均54戸にとどまっているものの、都市的地域を含めた総戸数の平均は213戸となっています。集落そのものの規模が昔と比べ、人が心を触れあわせる規模ではなくなりつつあるようです。(北海道は別に考えないといけません)

おおよそ、「50戸・100ha・150人」、これが、人が環境と社会をよく読み取れる規模ではないでしょうか。「暮らしの知」を鍛えるには、これぐらいが適正な規模であると考えます。この数値からするならば、山間農業地域の方が「暮らしの知」は鍛えられることになります。よくテレビなどで、子供たちの教育のために、自然豊かな山村集落に引っ越したという家族を見ることがありますが、社会や環境との適正距離を理解し、情報の五感での読み取りを鍛えるためには、あまりに山奥のポツンと一軒家ではなく、ポツンと数軒家ぐらいに住むのが良いでしょう。また、ポツンと一軒家では、お年寄りが定年後、町から離れ先祖の土地を守るような例が多いですが、あれもよく見ていると、決して集落として孤立していないし、中心集落との人間関係を断絶している訳では無い。100haには収まらないけれども、サテライト的に社会・環境との適正な距離が保たれているように思います。

さて、集落と言う単位は、今、社会構造変化としての高齢化、過疎化、混住化と平成の市町村大合併や公共サービスの広域化によって、大きく様相を変え始めています。しかし、集落の規模拡大は、「暮らしの知」を鍛えるためには適切な政策とは言えません。平成の町村大合併や事業所の広域化は、経済的な効率性の観点からは理解できますが、人と環境との結びつきから言うと、「暮らしの知」の希薄化をより進めており、地域づくりの難しい時代を作ることを助長していると思えます。

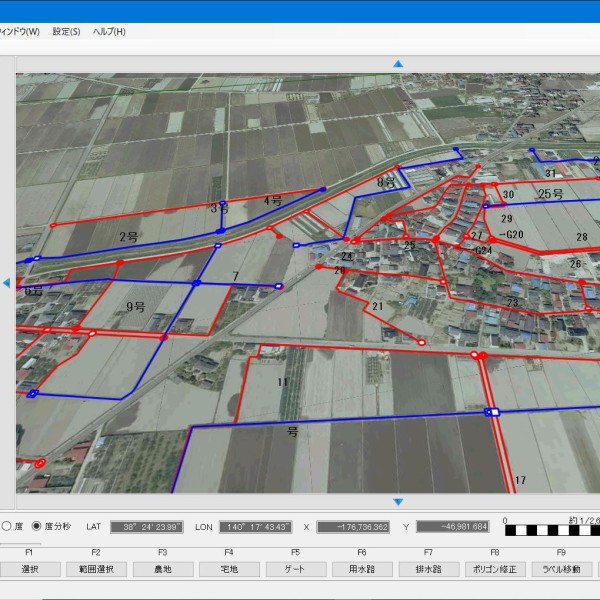

安倍政権は、平成25年6月、インフラ輸出や農業などの分野で国際的競争力を強めることを柱にした成長戦略、「日本再興戦略-Japan is Back-」を閣議決定し、その中で、農産物や食品の輸出額を、「攻めの農業」によって1兆円規模に成長させ、10年間で農業、農村全体の所得を倍増すると言う戦略を掲げました。この内容はその年の12月に出された「農林水産業・地域の活力創造プラン」にも示されました。その後、この成長戦略の実現は、第四次産業革命とも言われるICT等の科学技術イノベーションで支えると言う位置づけがなされ、「日本再興戦略改訂2016」が平成28年6月に閣議決定されました。また、平成28年4月の経済財政諮問会議においては、農林水産業の成長産業化に向けた考え方として、「攻めの農業生産基盤の形成」が示され、攻めの農業を支えるための技術革新は益々重要な課題となってきています。トップが交代しても、この流れは変わることはありません。「みどりの・・・」と政策名について持続型を意識はしていますが、それはイノベーションによる改革であって、再度、社会と環境の距離感や関係性を見直すという改革ではありません。

農地を担い手農家に集積し、農業の大規模経営への転換を図ることは、経営的側面からはある一定の規模まではそれなりの効果をもたらすことは間違いないでしょうが、これは同時に集落コミュニティの希薄化を生む要因となり、規模拡大とコミュニティ形成のバランスにおける地域組織のあり方は重要な課題となってくるでしょう。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。