農村づくりの技法(7)

(4)理解の段階の進め方

地域の再発見が十分にできれば、次は、自分たちの地域づくりを適正な方向へと導くために、住民が行政や専門家等の支援を受け、知識や意見を取捨選択しながら、地域社会の現況や社会的情勢から予想される将来像、自然環境の構造や文化的・教育的な地域資源について十分な知識を得るとともに、その保全や復元、新たな利用の方法について検討します。(図8、9)

よって、行政や専門家は、住民が学習しやすい場と学習のためのわかりやすい情報を提供していくことが大切な役割となります。行政や専門家は、住民の活動を支援しながら、共に地域の環境について学習する姿勢が重要となります。学習においては、地域有識者や高齢者から地域の歴史や文化について聞き取ることも大切で、これらの取り組みから、世代間のコミュニケーションを通して「伝承知」が養われることとなるだろう。

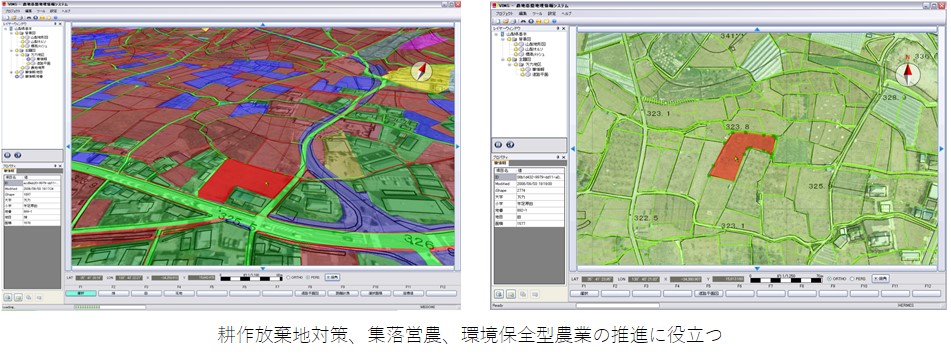

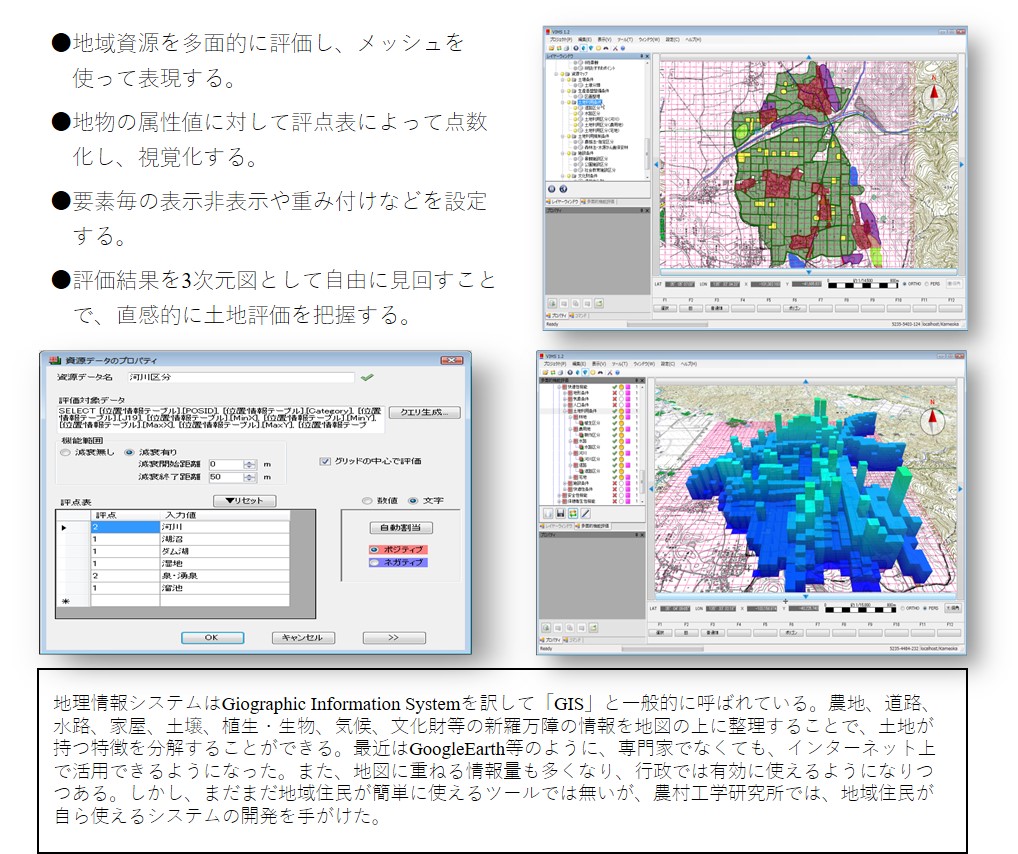

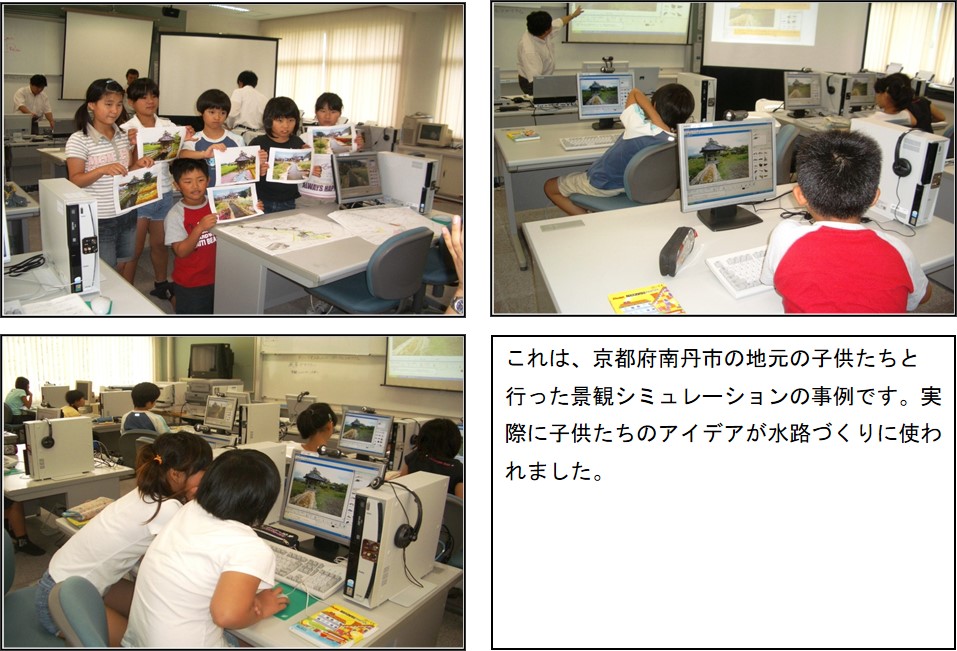

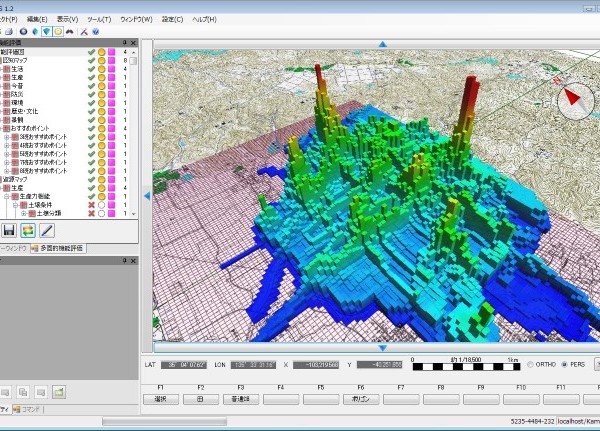

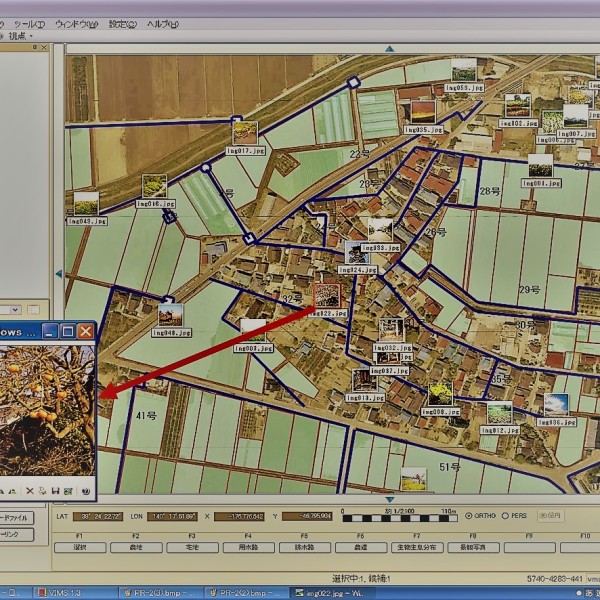

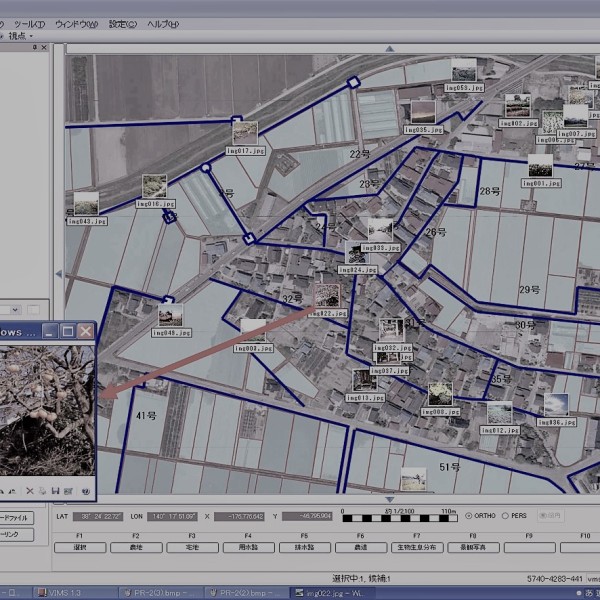

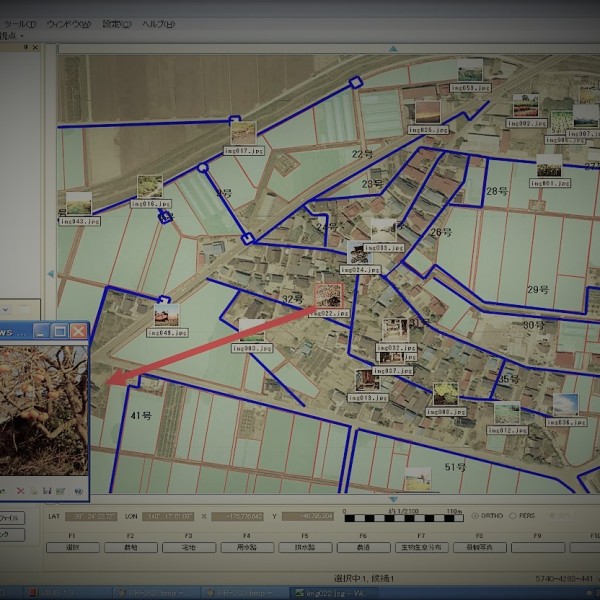

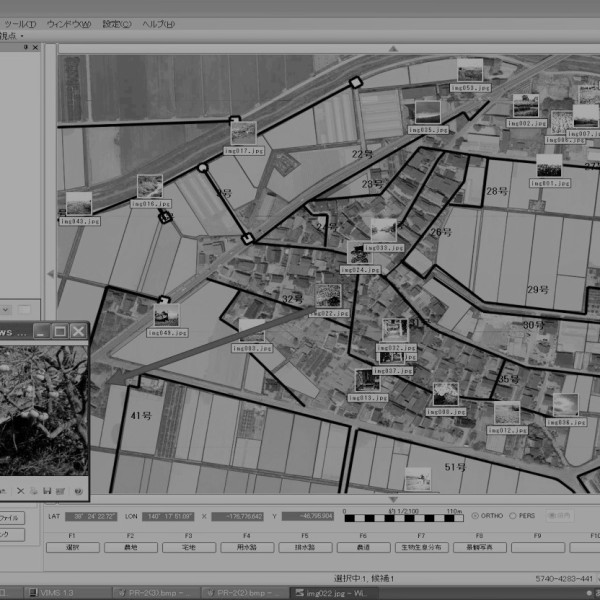

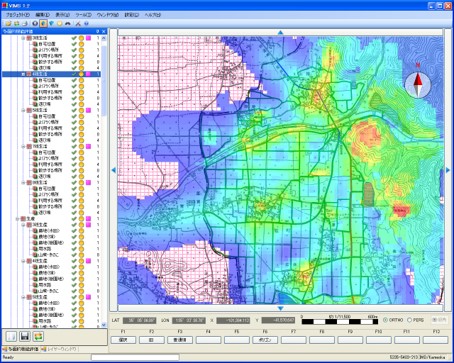

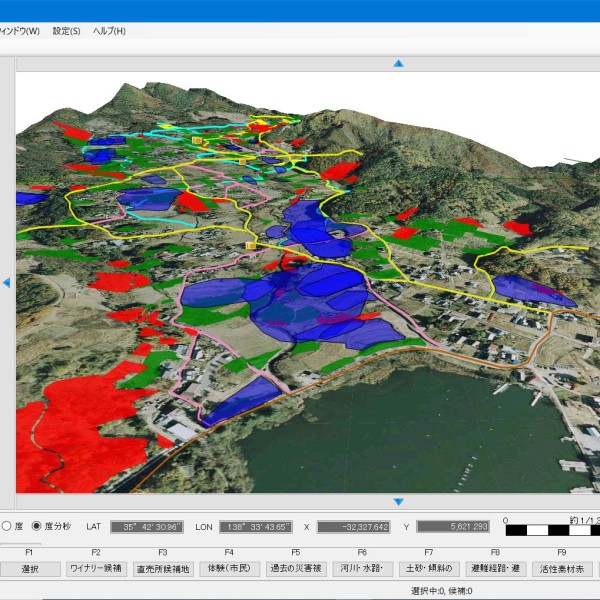

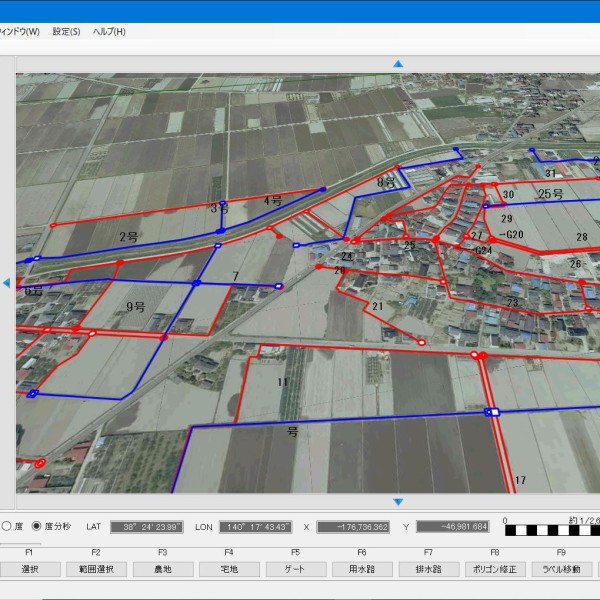

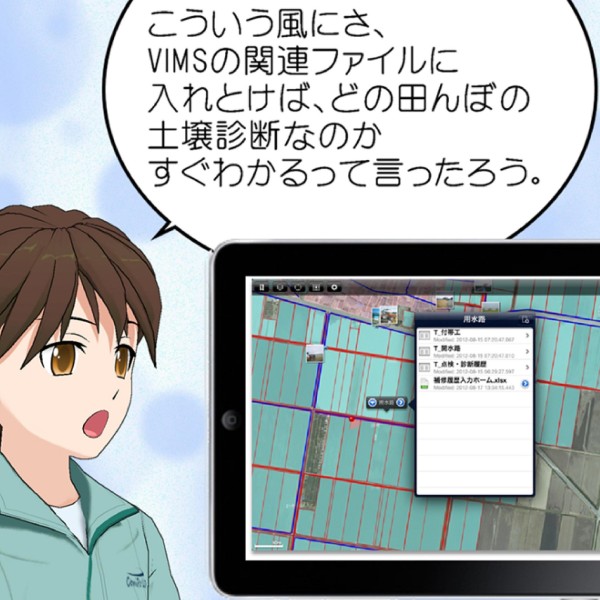

言語のみによって住民間の意思疎通を図ることが難しい場合は、住民の理解を助け、効果的・効率的に作業を進めるために、地理情報システム(図10、11、12)や景観シミュレーション(図13、14)等を活用するのも良いだろう。

(5)創出の段階の進め方

地域の自然や社会の仕組みについて十分に理解を深め、地域の将来像を適正に描ける準備が終われば、最終的な段階として、これまでの活動をとりまとめるとともに、住民の合意を得ながら、基本構想、地域ビジョンを策定します。これらの策定は、各種事業の計画的な推進や法律的な規制・誘導に効果的に働きます。あくまでも事業ありきの計画ではなく、逆にこれらの計画がその規制にも働くことが必要となります。

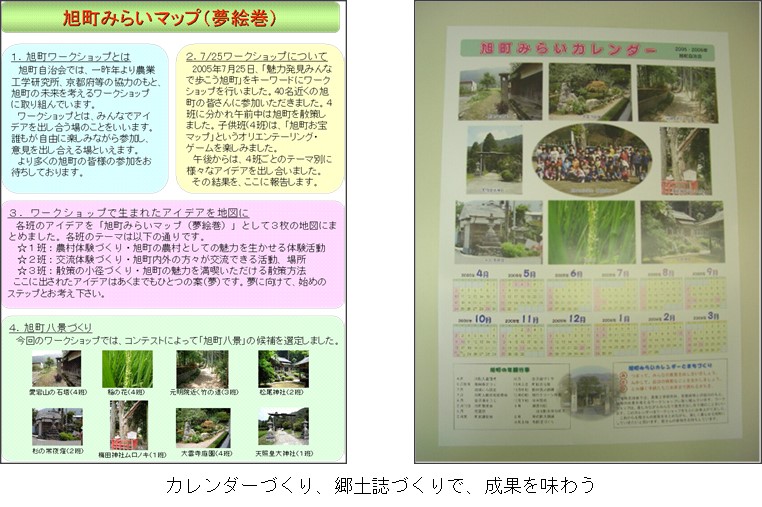

また、地域を持続的に保全するためには、運営や管理の仕組みを整備することも必要となります。そのためにも、楽しく、住民が自らオーナーシップを実感できるような取り組みが大切です。地域住民が、無理なく、楽しく参加することで、地域づくりに携わる手応えや喜びを感じられるような活動であれば、その取り組みは持続的なものとなるでしょう。(図15、16、17)

7.最後に

農村づくりの技法においては、7回に渡って、農村づくりのプロセスとは何か、プロセスメイキングの方法、プロセスメイカーとしての心得について述べ、最後に、プロセスの進め方についての解説してきました。一年半以上もかけて綴ってきましたが、私が言わんとすることは、「住民の住民による住民のための農村づくり」を目指したとしても、がむしゃらに頑張れば、事は成せるというものではなく、それなりのプロセスとルールが必要だということです。そのプロセスをしっかりと見極めながら農村づくりを進めないと、本物の、真の住民参加の農村づくりにはなっていかないだろうということです。

農村づくりに関心があり、農村の行く末を憂える主立ちだけが集まり、政治力なども利用し、公共事業費をゲットして、さらには、様々な専門家や大学の研究者たちが助太刀をすることで、農村がだんだんと理想に近づいたとしても、それで農村がよくなったと簡単に思わない方が良い。農村が良くなったとは、単に経済活性することではないし、何か事業の成果として水路が整備されたとか区画整理が完成したとかということでもないし、住民全員の意向が同じ方向で一致して何かができたということでもない。若者に良いと思った活動は、もしかしたら高齢者には不向きかもしれないし、子供たちに良かれと思って作った公園は、子供たちからすると遊びたくない場所となるかもしれない。住民の意思は、それぞれの属性によって四方八方に分散し、また、時間的な経緯と共に変化するものである。重要なのは、思ったものが完成することでもなければ、全員の意見を一致させたり、調整したりすることではなく、その過程、ようするにプロセスをどのように経て来たのかということである。そこに相互の納得した合意が存在したのかが重要です。

本講座では、このことが伝わるように、プロセスメイカーが如何に農村づくりの中で振舞うべきなのかも指摘してきました。機会がありましたら、また、最初から読んでいただき、思い返してもらい、皆様な農村の実践においても、活用いただければと思っています。

以上で、本講座を終了いたします。

完

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。