両輪政策は行方知れず

「病は気から」という言葉があります。人の健康は「心」と「体」が一つとなって維持できるものであることは誰もが疑わないはずです。「気」は身体の中を巡っていて、この巡りが不良になる事が「病気」の引き金ともなれば、「病気」になったことが「気」の巡りを悪くして、病を引き起こす場合もあります。「病気」とはよく作られた熟語であって、「病」も「気」も入っています。

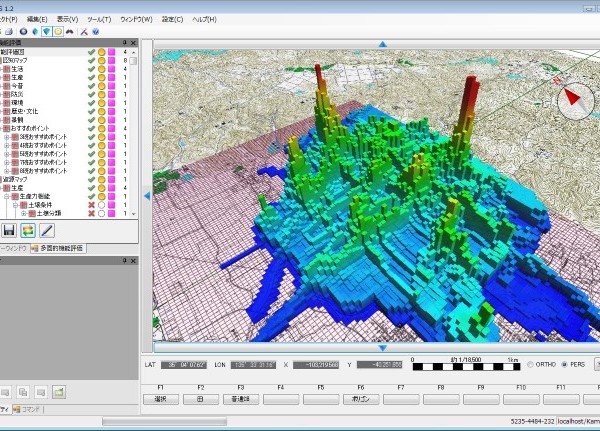

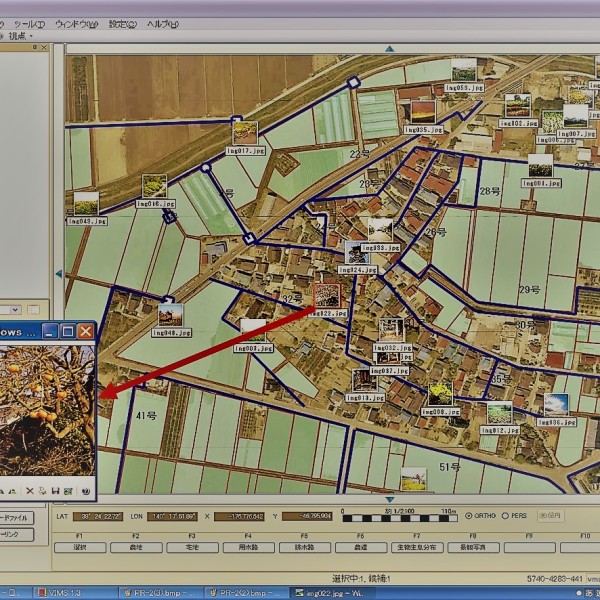

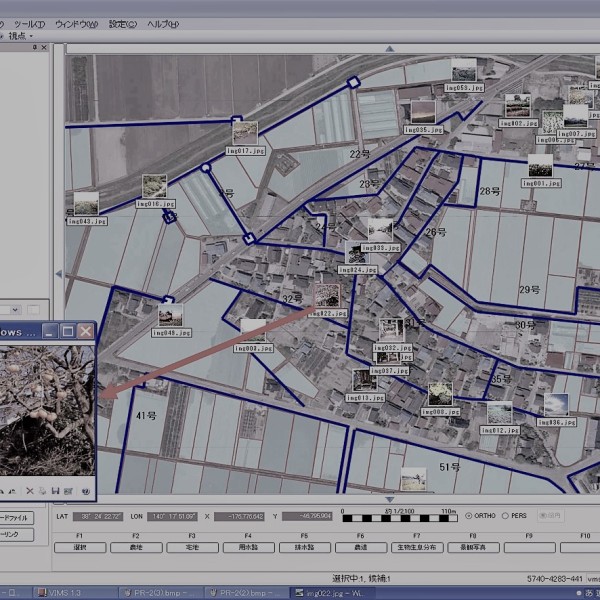

もうこれまでに私は何度も主張してきているので、同じことはあまり言いたくありませんし、専門家でもありませんので、農政批判は極力控えたいとは思いますが、『農業』という産業は、『農村』という地域と一体的に健全性が支えられていると考えるべきであり、政策がどちらかに傾倒するのは良くないとどうしても言いたくてしかたなくなります。こういうことを言うと必ず、「農村と言ったって、もう日本の農村には農業者はほとんどいないじゃないか。一部の農業者が大規模な農業を進め、産業として成立させ、高い所得を維持できればそれでいいのではないか」とか「今はICTを使って遠隔操作で農業もできるので、地域に拘る必要はないのではないか」と言う人はいます。ただ、その地域の農業者が大規模であれ、小規模であれ、農業を産業として成りたたせることができているのは、特定の地域空間内において、国家が水と農地のインフラを補助、提供し、地域社会、今では関係人口も含めた広い社会も含めますが、それらの社会がその維持存続にこまめに関わっているからであって、このインフラの整備とその維持をすべて地域内もしくは遠くから、個人でやるとなると、一部の施設農業以外は誰も農業という産業を維持することはできないでしょう。全部ロボットがやってくれるというなら別ですが。未だ技術はその域には達していません。

『農業』という『体』が健全に持ちこたえられるのは『農村』という地域の自然や社会コミュニティが『気』として『体』を巡っているからではないのだろうか。

5月29日の参議院本会議で、食料安全保障の強化などを盛り込んだ『食料・農業・農村基本法』の改正法が、あれよあれよという間に賛成多数で可決・成立しました。政治と金の問題ではあれだけすった揉んだするのに、こちらの法案はなんだか拍子抜けである。野党も反対はしてくれてはいるものの、「まぁ、決まっちゃっても仕方ないよね」ぐらいで、すった揉んだまでしてくれる熱が伝わらない。

偉い先生方がたくさん集まって、1年半以上の時間を掛けて基本法検証部会で検討を重ね、結局、食料自給率は、「目標の一つ」にまで格下げされてしまい、後は旧来の農政を羅列し、引き継ぐだけの内容で審議会答申は提出され、旧法制定時にじっくり練られた(1)食料の安定供給の確保、(2)農業の有する多面的機能の発揮、(3)農業の持続的な発展と(4)その基盤としての農村の振興の4つの理念と「産業政策」と「地域政策」を車の両輪として農政を進めるという連携ロジックは、改正法においては行方知れずとなってしまったようです。

また、旧法でトピックスとなっていた第三条の「多面的機能の発揮」についても、結局25年の月日を重ねても都市住民どころか農村住民にも理解が浸透せず、「環境への負荷の低減が図られつつ」が文章につけ加えられ、機能のマイナス面が強調され、新設された第三条には「環境と調和のとれた食料システムの確立」が加わり、農業政策を環境問題として扱うことで、地域政策との連携思想は追いやられた感じです。

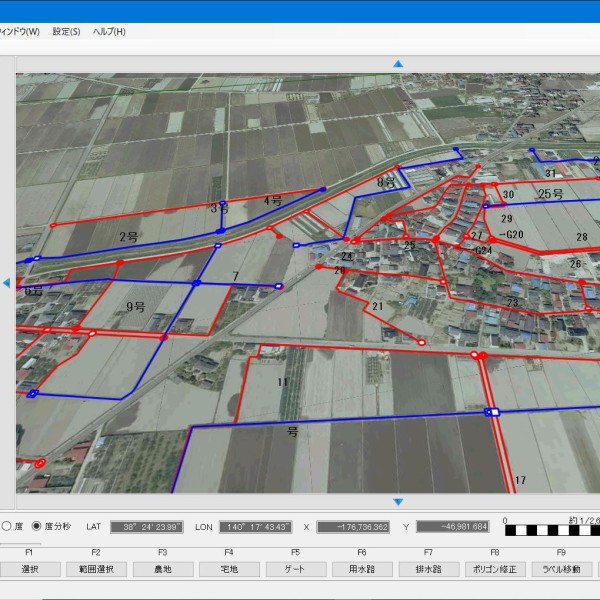

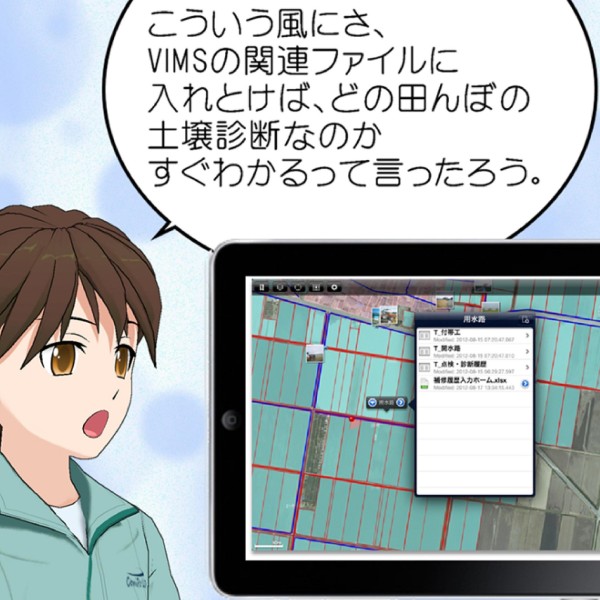

「関係人口だ!」、「ふるさと回帰だ!」と声を上げても、精々、周辺地域との陣地取りになって、根本的な解決にはならず、「地域政策」は無駄という認識がされていて、もう嫌気が指してしまったのでしょうか。大切なのは個別の政策の羅列ではなく、それを如何に新たな情勢に合わせたロジックで連携し、政策実現に向かうかということであるのに、政治そのものが、法案を作る前から20年後の評価に恐れ、大勢を示すことが出来ていないと言わざるを得ません。正に、『気』の抜けた政策だけが残った訳です。いくら「スマート農業」という技術革新のワクチンが開発されようと、「食料安全保障」というお題目で危機感を煽ろうと、『気』が巡っていないので、健全な農政になるとは思えないのですが、皆さんどう思います。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。